Kapitalbedarfsplan: Definition & Bedeutung

Bei der finanziellen Verwirklichung eines Ziels repräsentiert der Kapitalbedarf die Summe aller erforderlichen Finanzmittel. Diesen finanziellen Gesamtbedarf halten Sie im Kapitalbedarfsplan fest. Das Planungsinstrument schlüsselt sich in Investitions- und Finanzierungsplan auf. Finanziell großvolumige Unternehmungen lassen sich in den meisten Fällen nicht ausschließlich aus Eigenkapital finanzieren. Indem Sie vom Gesamtkapitalbedarf die eigenen Finanzmittel abziehen, berechnen Sie Ihren Fremdfinanzierungsbedarf.

Der Kapitalbedarfsplan spielt bei Unternehmensgründungen und unternehmerischen Projekten eine entscheidende Rolle. Als Teil der Finanzplanung übernehmen Kapitalbedarfspläne allerdings auch für Privatpersonen eine bedeutende Funktion. In Umfragen aus dem Jahr 2016 gibt die Mehrzahl aller Deutschen an, die persönliche Finanzplanung selbst zu übernehmen. Kapitalbedarfspläne sind hierbei für Privatpersonen zum Beispiel zur Immobilienfinanzierung relevant. Banken lassen sich von der Bewilligung etwaiger Kredite eher überzeugen, wenn Sie durchdachte Investitions- und Finanzierungspläne vorlegen. Obwohl die Liquiditätsfrage im Fokus dieser Pläne steht, unterscheiden sich Kapitalbedarfspläne vom Liquiditätsplan.

Langfristige Finanzplanung per Kapitalbedarfsplan

Im Unterschied zum Liquiditätsplan enthält der Kapitalbedarfsplan mittel- und langfristige Faktoren, die zur Deckung beabsichtigter Investitionen in laufenden und zukünftigen Perioden relevant sind. Aufgrund enger Zusammenhänge mit der regelmäßigen Investitionsplanung berücksichtigt die Kapitalbedarfsplanung außerdem die Kapitalbindungsdauer.

Bei der Ermittlung Ihres Gesamtkapitalbedarfs besteht ein Unterschied zwischen Umlauf- und Anlagevermögen. Grundsätzlich entsteht funktionaler Kapitalbedarf, sobald Investitionen in das Anlage- oder Umlaufvermögen erfolgen sollen. Hiervon ist liquiditätsmäßiger Kapitalbedarf zu unterscheiden, der ein Resultat asynchron verlaufender Einnahmen und Ausgaben ist. Bei der Finanzplanung beachten Sie idealerweise alle drei Kapitalbedürfnisse, wenn Sie Ihren Kapitalbedarf ermitteln.

Was Kapitalbedarf im Anlage- und Umlaufvermögen bedeutet

Investitionen erfolgen entweder im Anlage- oder Umlaufvermögen. Abhängig von Ihren Investitionsplänen entsteht Kapitalbedarf in einer dieser beiden Vermögensformen. Unter dem Anlagevermögen sind langfristige Wertanlagen zu verstehen, die dauerhaft Bestand haben. Neben immateriellen Vermögensgegenständen zählen hierzu Finanz- und Sachanlagen. Das kurzfristigere Umlaufvermögen ist im Unterschied dazu für den raschen Verbrauch vorgesehen.

Anlageintensive Betriebe wie Großunternehmen zeichnen sich meist durch hohen Anlagekapitalbedarf aus. Zum Einsatz kommt dieses Kapital für Investitionen wie

- Grundstücke

- grundstücksgleiche Rechte

- Betriebsgebäude

- Unternehmensankäufe

- Beteiligungen

- Maschinen

- Wartungs- und Reparaturarbeiten

- Ersatzinvestitionen

Dadurch liegen der Kapitalbedarfsrechnung im Hinblick auf Anlagevermögen oft Güter mit festen Preisen zugrunde. Hierin liegt der Unterschied zum Umlaufkapital. Im Unternehmensalltag treten Umsätze meist erst nach Leistungserstellung ein. Steuern und Kredittilgung lassen sich in ihrer Art, Fälligkeit und Höhe gut vorhersehen. Der genaue Zeitpunkt und die Höhe etwaiger Einzahlungen entzieht sich dagegen weitestgehend dem Unternehmenseinfluss. Die Bedarfsermittlung wird hiervon erschwert.

Wie Sie für Ihr Umlaufvermögen den Kapitalbedarf ermitteln

Geht es um Ihr unternehmerisches Umlaufvermögen, bestimmen Sie bei der Kapitalbedarfsberechnung die Höhe aller Produktionsfaktoren (beispielsweise Lohnstunden und Material), die von Ihrem täglichen Leistungsprozess ausgehen. Zusätzlich identifizieren Sie die durchschnittliche Lagerzeit Ihrer fertigen und unfertigen Erzeugnisse. Ebenso relevant ist die Dauer einzelner Prozessdurchlaufzeiten. Kunden zahlen in den meisten Fällen nicht sofort. Deshalb spielt das durchschnittliche Kundenzahlungsziel ebenfalls eine wichtige Rolle.

Je mehr Zeit Produktion, Lagerung und Kundenzahlungseingänge in Anspruch nehmen, desto mehr Kosten finanzieren Sie bei der Leistungserstellung aus dem Umlaufvermögen vor. Um diese Vorfinanzierung leisten zu können, ist der Kapitalbedarfsplan ein sinnvolles Planungsinstrument. Sie ermitteln Ihren Kapitalbedarf im Hinblick auf das Umlaufvermögen, indem Sie die Ausgaben pro Produktionstag mit der durchschnittlichen Kapitalbindungsdauer multiplizieren.

Langfristiger & kurzfristiger Kapitalbedarf: Definition

Sowohl lang- als auch kurzfristiger Kapitalbedarf können in Ihren Kapitalbedarfsplan eingehen. Kurzfristiger Kapitalbedarf fasst die Gelder zusammen, die Sie zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen und Engpässe benötigen. Für Unternehmen sind in dieser Hinsicht beispielsweise saisonale Schwankungen bedeutsam, die zu Kapitalbedarf im Umlaufvermögen führen.

Bei der mittel- und kurzfristigen Finanzplanung erstellen Unternehmen zunächst einen Kapitalbedarfs- und Deckungsplan für das Folgejahr. Anhand wesentlicher Kategorien trennen sie hierbei Zahlungsströme in Ausgaben und Einnahmen. Nach diesem Prinzip eruieren sie ihre Kapitalbedürfnisse auf der Basis aller geplanten Investitionen.

Die langfristige Kapitalbedarfsplanung spielt für die Zukunftsfinanzplanung eine Hauptrolle. Langfristige Kapitalbedürfnisse ergeben sich aus den Zielen, die im Rahmen der langfristigen Finanzplanung erklärt werden.

Kapitalbedarfspläne in der Liquiditäts-, Investitions- & Finanzierungsplanung

Bei der Finanzplanung trägt der Investitionsplan zur Liquiditätsplanung bei. Sie beantworten durch das Planungsinstrument die Frage, ob und wann in welcher Höhe und für welchen Zeitraum eine Unterdeckung Ihrer Ausgaben droht.

Investitionspläne berücksichtigen Anfangsinvestitionen für geplante Vorhaben und addieren einmalige Ausgaben hinzu. Zu berücksichtigen sind hierbei auch Investitionen, die zur Projektumsetzung bereits vorgenommen wurden.

Wie Sie auf Basis des Investitionsplans Ihren Fremdkapitalbedarf ermitteln

Im Unterschied zum Rentabilitätsplan arbeitet der Investitionsplan mit Umsatzsteuer. In die unternehmerische Investitionsplanung gehen Posten mit ein wie

- Materialien

- Waren

- Fahrzeuge

- Gründungskosten

- Beratungskosten

- Werbemaßnahmen

- Gehälter

- Raumaufwendungen (u. a. Mietkaution)

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Investitionsplan alle Kostenposten, die in einem vordefinierten Zeitraum zur Erreichung Ihrer Ziele anfallen. Zusätzlich zu dieser Kostensumme empfehlen Experten eine 30-prozentige Reserve für unvorhergesehene Ausgaben. Die ermittelte Summe entspricht Ihrem Kapitalbedarf in der betrachteten Periode.

So hängen Kapitalbedarfsplan & Finanzierungskonzept zusammen

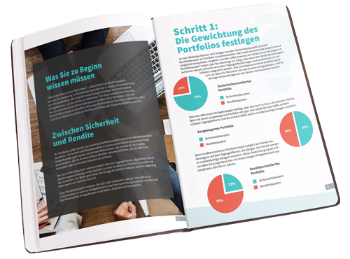

Nach der Kostenzusammenstellung per Investitionsplan kennen Sie Ihren Kapitalbedarf und können sich der Finanzierungsfrage widmen. Sie ermitteln hierbei zunächst, welche Bedarfssumme Sie aus eigenen Mitteln decken können. Dieses Eigenkapital halten Sie teilweise zurück, um über liquide Notfallreserven zu verfügen. Wenn Sie von Ihrem errechneten Kapitalbedarf das Eigenkapital subtrahieren, ergibt sich der Finanzierungsbedarf.

Idealerweise entspricht der Finanzierungsbedarf höchstens 60 Prozent Ihres Gesamtkapitalbedarfs. Je höher Ihr Eigenkapital ausfällt, desto geringer ist Ihre Abhängigkeit von externen Geldgebern. Eigenkapitalquoten ab 40 Prozent versprechen bei der Beantragung von Bankkrediten und Darlehen günstigere Finanzierungskonditionen.

Als Unternehmer berücksichtigen Sie in Ihrem aus dem Kapitalbedarfsplan abgeleiteten Finanzierungskonzept auch steuerliche Zusammenhänge. Bei der Eigenkapitalfinanzierung lassen sich Finanzierungskosten beispielsweise nicht geltend machen. Deshalb können vergleichsweise hohe Fremdfinanzierungsquoten für Unternehmen sinnvoll sein.

Diese Fremdkapitalquellen stehen Ihnen bei Finanzierungsbedarf offen

Die Auswahl eines geeigneten Fremdkapitalgebers hängt von Ihrer Bonität, der Investition und der Höhe des Kreditbedarfs ab. Kleinere Summen lassen sich über die Hausbank oder Mikrofinanzinstitute finanzieren. Sobald es um größere Summen geht, bietet sich die Kombination verschiedener Fremdkapitalquellen an.

Darüber hinaus prüfen Sie im Idealfall Ihre Fördermöglichkeiten. Für Förderkredite erhalten Sie bei niedrigeren Hürden oft günstigere Konditionen. Dank dem Internet-Zeitalter sind Ihnen nicht nur Banken und Fördergesellschaften als Fremdkapitalquellen zugänglich.

In den vergangenen Jahren hat sich Crowdinvesting als Fremdkapitalbeschaffungsoption eingebürgert. Speziell bei Risikoinvestitionen, geringem Eigenkapital oder unzureichender Bonität profitieren Sie von dieser Option. Plattformen wie iFunded stellen beispielsweise einen Kontakt zwischen Projektentwicklern und möglichen Kapitalgebern her.

Wie das Finanzierungskonzept Ihren zukünftigen Kapitalbedarf beeinflusst

Jede Form der Fremdkapitalbeschaffung wirkt sich auf Ihre zukünftige Liquiditätsplanung aus. Bei der langfristigen Finanzplanung müssen Sie Zinsen und Tilgungsterminierungen berücksichtigen. Das Instrument dazu ist der Zins- und Tilgungsplan, der beispielsweise für den Fünf-Jahres-Plan von Existenzgründern mit kleineren bis mittleren Unternehmen relevant ist.

Sie halten in Zins- und Tilgungsplänen die Höhe und Verzinsung des Fremdkapitals fest, das Sie zur Kapitalbedarfsdeckung aufnehmen. Davon abgesehen enthält der Fünf-Jahres-Plan einen Absatzplan, den Gewinn-Verlustplan und den Personalplan. Zusätzlich sind ein Investitionsplan, der AfA-Plan und ein Liquiditätsplan auf Basis der aktuellen Gewinn-Verlust-Planung enthalten. Ihr Kapitalbedarfsplan hängt mit diesen Planungsinstrumenten eng zusammen und steht damit in Wechselwirkung.